今回は鉄道と競合するバイパス道路(高規格道路)についてどのような関係性になっているかまとめてみました。

実例として宇都宮線の競合となっている新4号バイパスについて実際に走行して本当に競合しているのか検証してきました。

【新四号バイパスVS宇都宮線】地域間の移動について考えてみる

古くから国道4号線(日光街道・奥州街道)として利用されてきましたが、交通量の増加によって慢性的な渋滞が発生していました。栗橋・古河・小山・石橋・宇都宮の市街地を通っているため、道路の拡張自体が難しく新しくバイパスを建設せざるを得ませんでした。

そこで慢性的な渋滞を改善するため新四号バイパスが建設され埼玉県の越谷市を起点として、栃木県宇都宮市を終点とする全長61.7kmに及ぶバイパスが建設されました。道路規格は第3種第1級で設計速度は80km/hで一般国道としては最も規格が高い設計になっています。

そのため、平均時速も高く80km/h~100km/hで流れており、ネット上や普段利用する人からは「東の名阪国道」「無料高速」と呼ばれています。(100km/hでスピード違反だと免停になりますが、それでも直線区間が多い高規格道路のため、スピードを出している人が多いです。)

※画像は国土交通省 宇都宮国道事務所より

鉄道と車のメリット・デメリットについて改めて考える

| 鉄道 | 車 | |

| メリット | 高速に大量に輸送することができる 時間通りに目的地に着く | 駅から遠い場合には目的地に早く着く |

| デメリット | 駅や目的地が駅から遠い場合に時間がかかる 運賃が高い 待ち時間がある(670円) | 目的地が駅や市街地の場合に時間がかかる 渋滞時は時間通りに目的地につかない 金額が安い 待ち時間がない(320円) |

鉄道と車のメリット・デメリットについて改めて表にまとめるとこうなります。アンダーラインを引いたところは注目していただきたいところで、新四号バイパスの開通前には鉄道のメリットの早く目的地に着けるという部分が大きかったですが、新四号バイパス開業後はメリットがほぼ無くなっています。

これは宇都宮市の性質として市街地より郊外に街ができるドーナツ化現象で、宇都宮駅から遠いところに職場があることが多いです。そのため、小山から宇都宮移動する場合には鉄道で移動するメリットがあまりありません。

小山から宇都宮大学までの移動時間は車でも公共交通機関でもほぼ変わらず

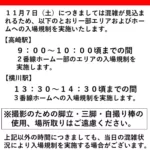

近年では宇都宮駅の発着本数も利用者減少に合わせて減便されており、日中では30分ヘッドの時間帯も存在します。待ち時間を考慮すると車の方が家に早く帰れるという人が多いでしょう。

JR宇都宮線は決して遅いわけではなく、途中に停車駅があるのにも関わらず、1kmを1分で走行するという目安で、東京まで2時間で行ける速さで走っています。これは100km/hで爆走しているために速く駅間を移動できるためです。

ただ、新四号バイパスは信号などで停車する時間が短く、ほとんどノンストップで宇都宮まで行けてしまいます。利便性が高いのはありがたいことですが、JR東日本としては利用客を奪われて、なおかつこれ以上スピードアップができないというところも頭を悩ませるところです。

では新四号バイパスの利用客の推移について見ていきましょう。どれだけ、JR宇都宮線から利用客を奪ったか推測できる図表がありますのでご覧ください。

自由が丘~石神井公園(西武Fライナー)においては環八通りと競合しており、四面道(荻窪駅近く)~練馬高野台駅付近にかけては長いトンネルなどの高規格(練馬の首都高とも呼ばれてる)道路なのでぜひ取り上げてください。

地方ですと山ほど、というよりほぼ全区間で競合しています。

私の地元青森県の周辺だけで考えても以下の例があります。

例えば、大湊線には並行して「下北半島縦貫道路」が建設中です。

八戸青森間のかつての東北本線も、現在高規格道路(一部有料)の建設が進められています。

奥羽本線弘前青森間も、30年以上かけてほとんどの区間で信号機のあるバイパスが完成しています。ここは、バイパスが出来ても列車のほうが速いのですが、701系のロングシート車ばかりなので快適性で列車は車に大幅に劣り、車が主要な交通機関になっています。

奥羽本線の秋田ー大館間も高規格道路(一部有料区間)が完成しています。かつては、山の方を迂回してショートカットする国道があり、そちらを使う人が多かったのですが、最近は高規格道路が主流。こちらも、特急列車が大幅に減らされ、普通列車が701系であることから、圧倒的に車有利になりそうです。

さらに、五能線に一部区間で平行し、浪岡から鰺ヶ沢までも無料の高規格道路があります。高規格道路以外にも、五能線の五所川原ー川部間に平行する形で国道の(信号機がある)バイパスが建設されており、やはり車に人が流れています。もう15年以上前から完成しています。

これらバイパスは、地元路線バスにとっても大きな脅威です。

盛岡ー宮古間でも高規格道路の建設が進められています。山田線のほか106急行バスにとって大きな影響になると思います。急行バスは、高規格道路経由にルート変更なされる場合もあると思いますが、途中停留所の関係から一部は旧道経由になるでしょう。しかし、道路が走りやすくなることで今まで「運転が心配」とバスに乗っていた人が高規格道路を自分で運転するようになり、バス利用を減らすようになる可能性があります。鉄道ファンの方にとっては暴論かもしれませんが、この区間は106急行バスで充分なので、高規格道路が完成したら山田線を廃止し、そのかわり106急行バスの利便性を高める、といった改善策で良いものと思います(営業路線としては山田線を残した上で、振替乗車として106急行バスを利用し貨物の「オフレールステーション」みたいな扱いにすると言う手もあると思います)。鉄道とバスの共倒れは避けねばなりません。

花輪線には東北自動車道が平行します。盛岡〜鹿角花輪から大館間の各地の移動は、高速バスが標準です。当然自家用車で移動している人も多いでしょう。

羽越本線にも、並行して日本海東北自動車道の建設がー進められており、多くの区間で無料区間があります。他にも有名なところでは山陰自動車道なども無料区間が多く、これらの例に当てはまります。

また、石北本線に平行する旭川紋別自動車道も全く同様の例でしょう。。。

高崎線も上尾道路が完成してしまうと東京から新大宮バイパス~上尾道路~熊谷バイパス~深谷バイパス~上武国道~前橋渋川バイパスまで、ほぼ高規格の道路で結ばれてしまうので、競合が増えそうです。

ただ、高崎線や宇都宮をスピードアップ、着席チャンスアップなどをしてしまうと今度は新幹線通勤通学客が減ってしまうという諸刃の剣みたいな状態なので、先ずは東京から高崎や宇都宮までの新幹線の速度アップが必要でしょう。

駅前空洞化と車社会化は、どちらが先かは鶏と卵みたいなものなので置いとくとして、鉄道にとっては脱出不能な悪循環。

都市間輸送でさえ、半世紀前に新幹線が勝ったかに見えても、税金でますます延びる高規格道路と安い高速バスが追い上げてる。

将来は貧乏人は軽か高速バスに、富裕層は自動運転のハイヤーサービスに。

バイパス沿いの画一的な巨大チェーン店こそが田舎に残された者の憧れ。極一部の大都市以外の鉄道は消え行くでしょう。